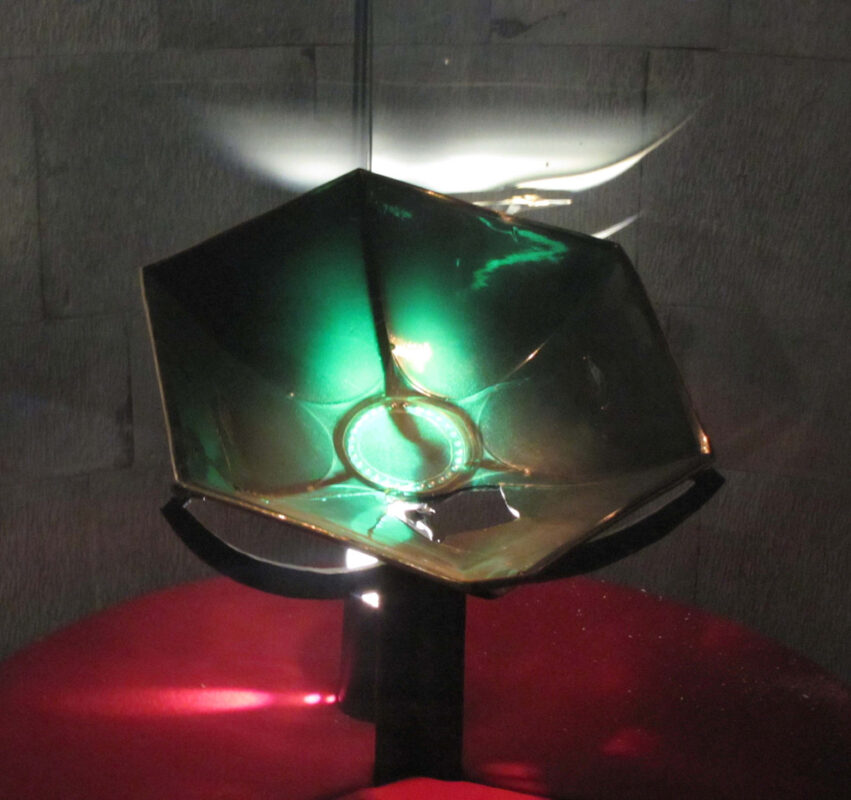

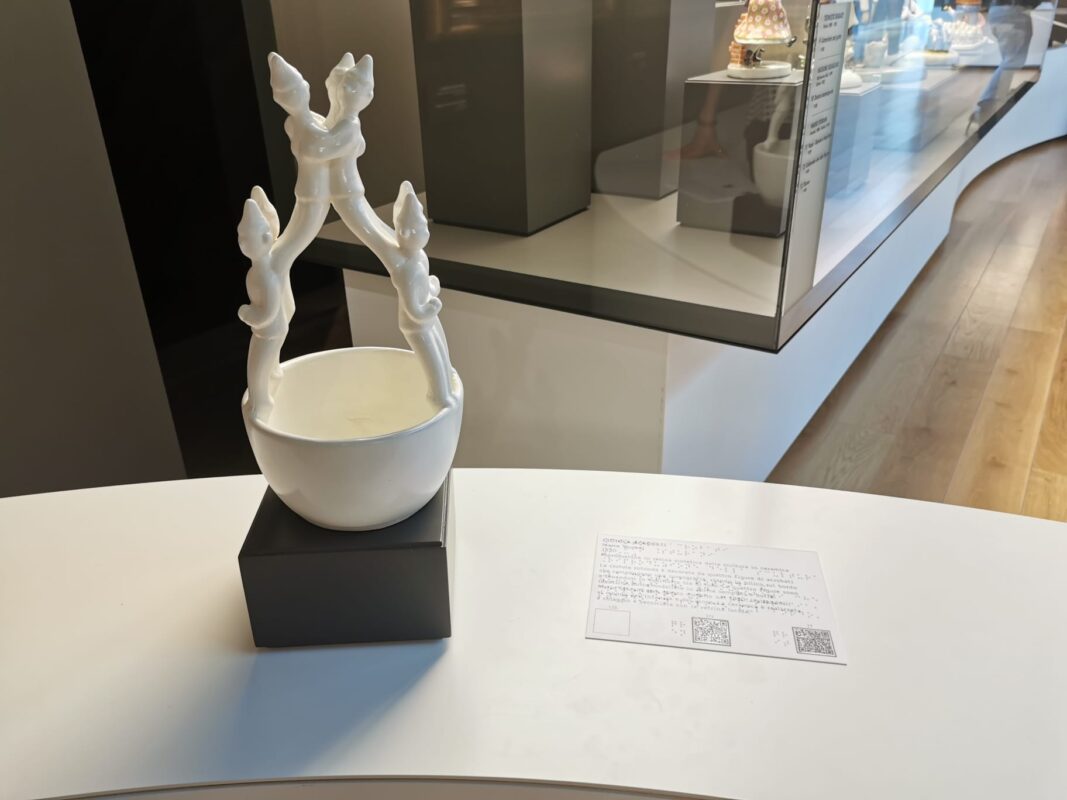

Il Sacro Catino di Genova è attualmente conservato in un’apposita cappella all’interno della Cattedrale di San Lorenzo a Genova. In collaborazione con l’Arcidiocesi di Genova, il Segretariato Regionale Ministero della Cultura, la Soprintendenza ABAP Genova, il Comune di Genova, e una cordata di ditte, è stato realizzato un accurato processo di restauro, digitalizzazione e riallestimento dell’oggetto sacro, all’interno di una nuova vetrina antisismica.

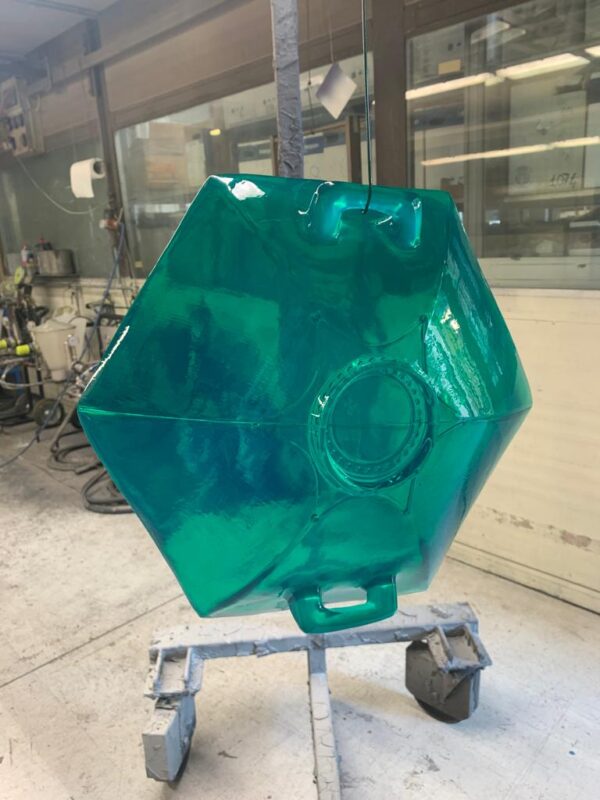

La copia del Sacro Catino da noi prodotta attraverso la scansione fotogrammetrica, laser e stampa 3D verrà utilizzata per la creazione della vetrina e del supporto antisismico, al posto del reperto originale.

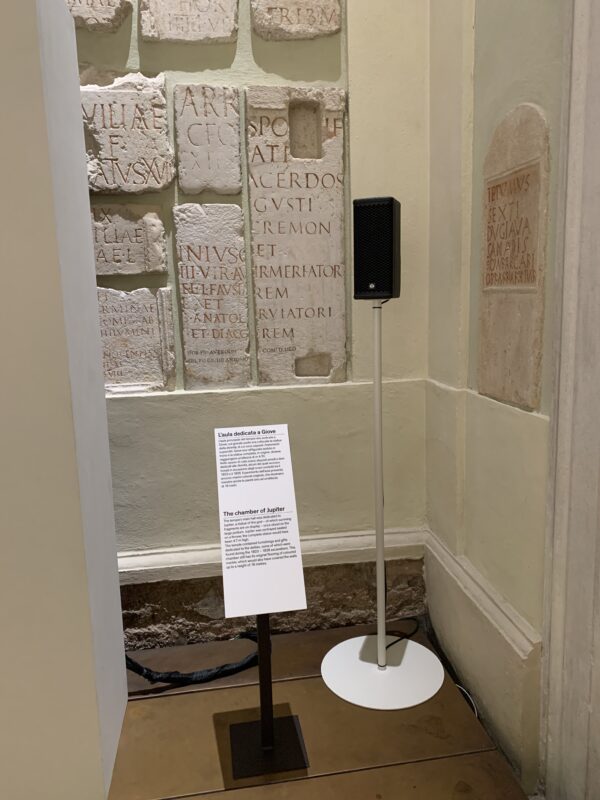

Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo

Il Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo, situato a Genova, è ospitato all’interno della cattedrale di San Lorenzo risalente al IX secolo. Durante il XV secolo ci furono ampliamenti, restauri, e la creazione di spazi specifici per la conservazione dei tesori della chiesa. Questo segnò l’inizio della creazione di ciò che oggi è noto come il Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo. Successivamente sotto l’arcivescovo Stefano Durazzo, il museo subì importanti interventi di restauro e riorganizzazione, e furono aggiunti nuovi pezzi alla collezione. Il museo, nel corso del XIX secolo iniziò ad aprirsi al pubblico, consentendo ai visitatori di ammirare la ricca collezione di opere d’arte sacra e tesori della cattedrale.

Sacro catino: Storia e leggende

Questo prezioso piatto, da secoli considerato un autentico smeraldo, in realtà è stato creato versando vetro colorato di verde in uno stampo esagonale. È famoso come il Santo Graal, il piatto utilizzato da Cristo durante l’ultima cena per condividere l’agnello pasquale con i suoi discepoli, secondo la tradizione.

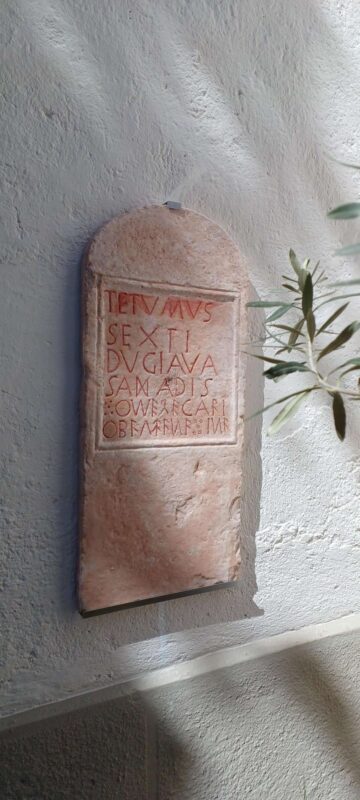

L’origine di questo manufatto risale all’antica provincia di Siria, probabilmente intorno al I secolo d.C., anche se la sua datazione è oggetto di dibattito. La versione più accreditata suggerisce che sia stato portato a Genova da Guglielmo Embriaco dopo la conquista di Cesarea nel 1101, durante la prima Crociata. In passato, questa preziosa reliquia veniva esibita nella Cattedrale solo il primo giorno di Quaresima. Nel XIX secolo, all’inizio del secolo, Napoleone lo trasferì a Parigi, dove fu oggetto di un’analisi che svelò la sua vera natura di vetro. È probabile che durante il viaggio di ritorno, durante il trasporto da Parigi a Torino, sia stato danneggiato e si sia rotto. Nel corso dei secoli, il catino è stato oggetto di numerosi studi e analisi scientifiche per determinare la sua origine e autenticità.

IL NOSTRO INTERVENTO

1 – LA SCANSIONE 3D

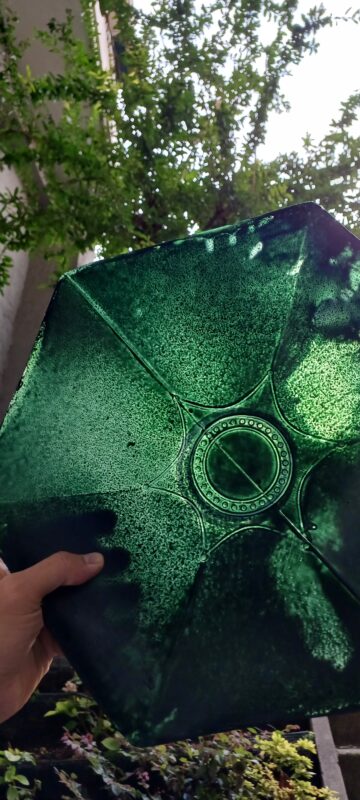

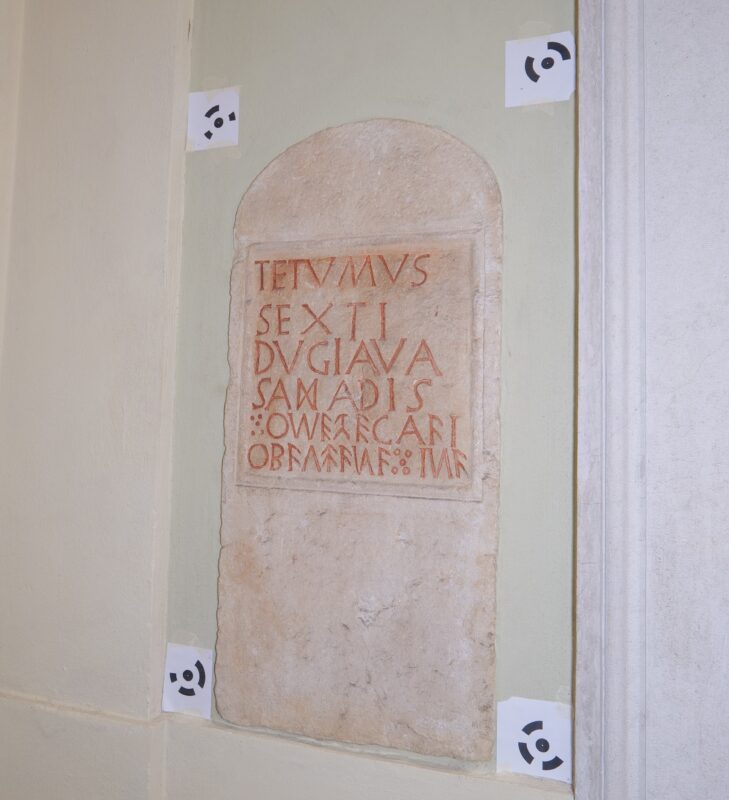

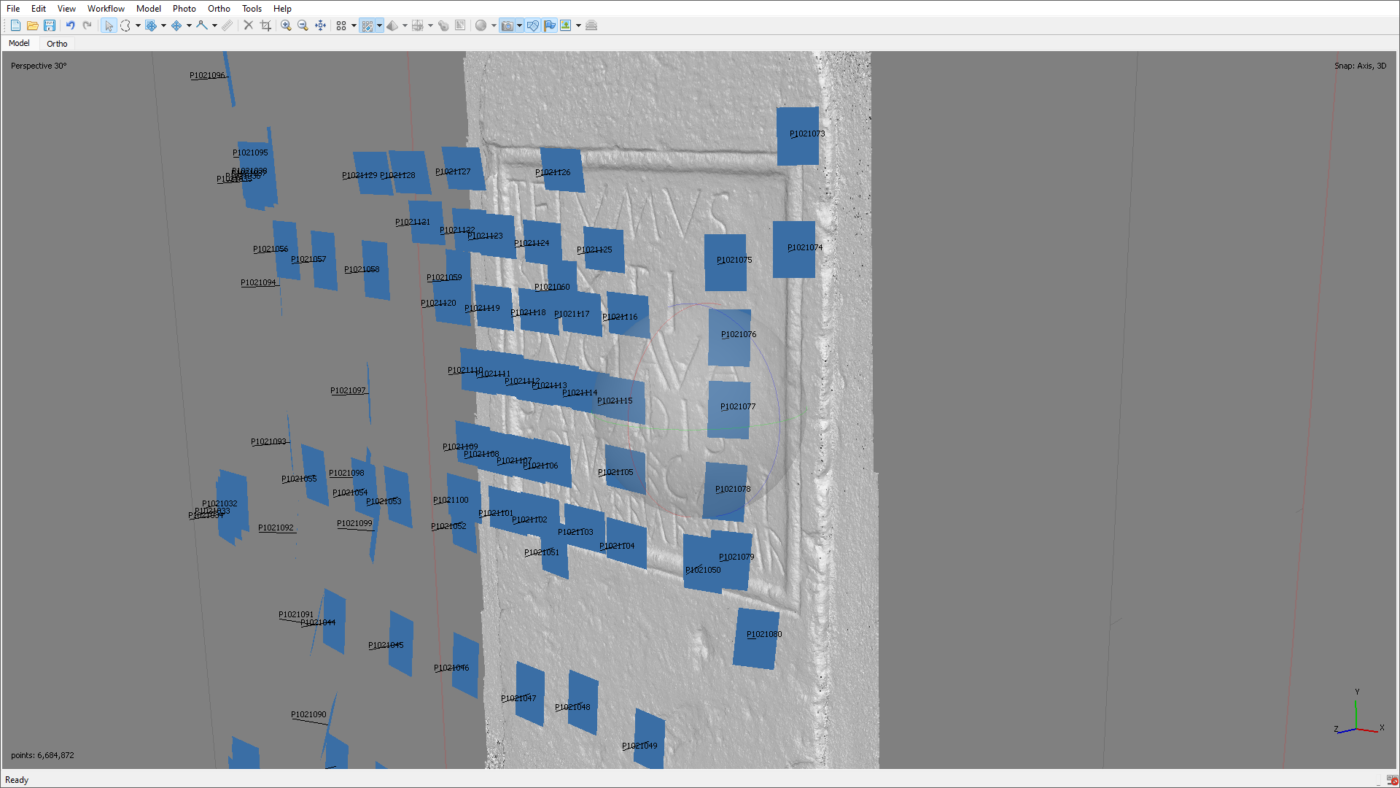

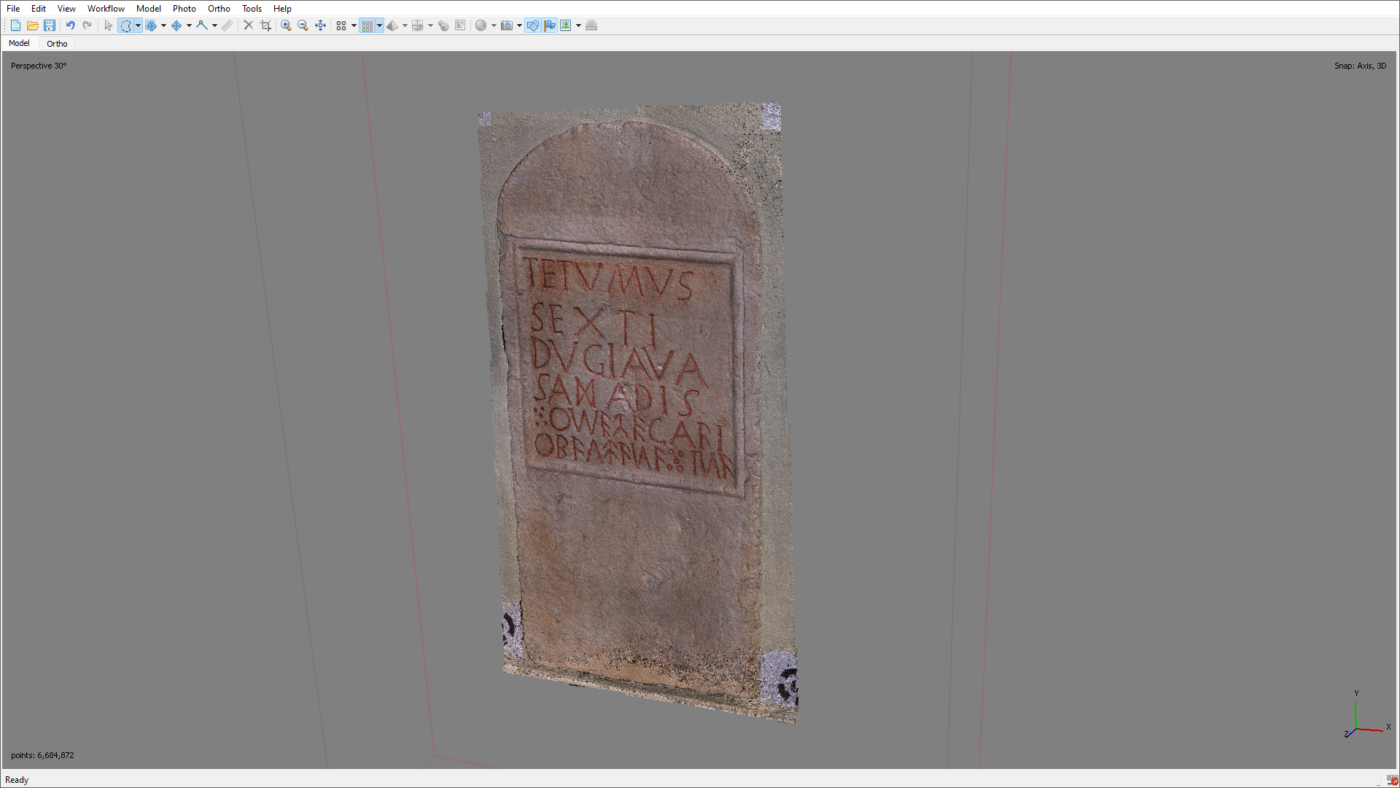

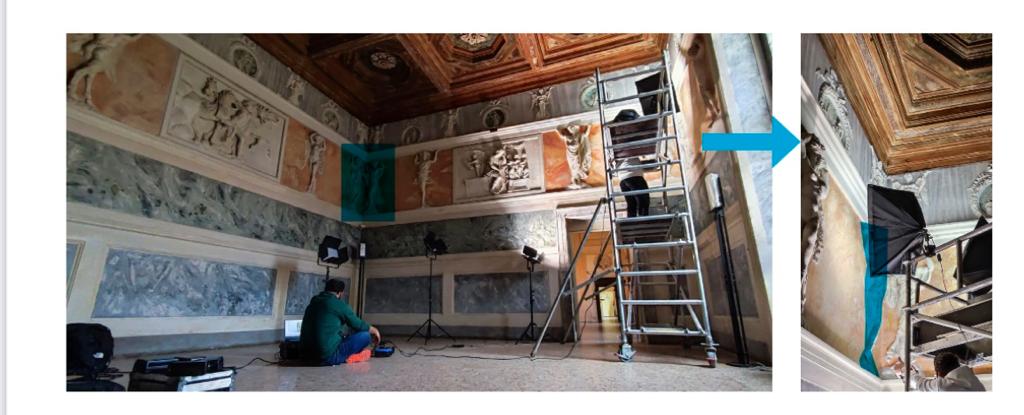

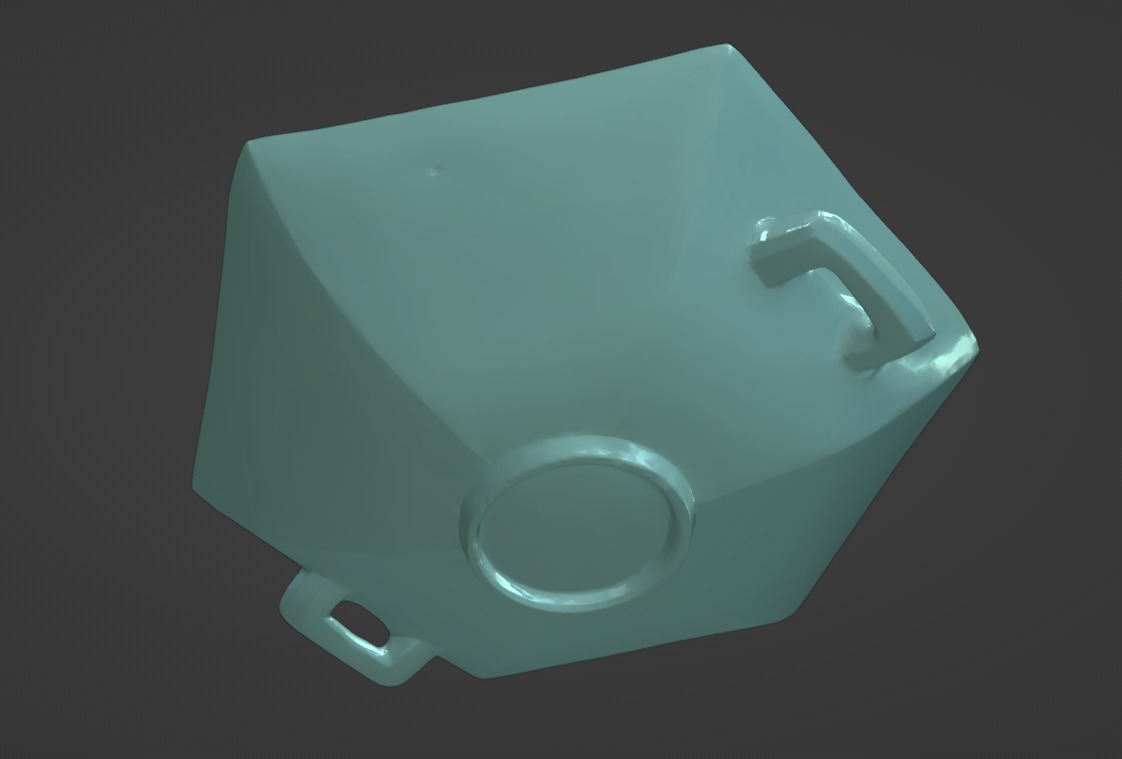

Questo nell’immagine è il risultato di due tecniche di rilievo indiretto: la scansione fotogrammetrica e la scansione a luce strutturata. La prima si fonda sulla trasformazione di numerose fotografie digitali in una nuvola di punti, rappresenta l’oggetto completo dei colori che lo caratterizzano. La seconda invece è perfetta per l’acquisizione della morfologia dell’oggetto.

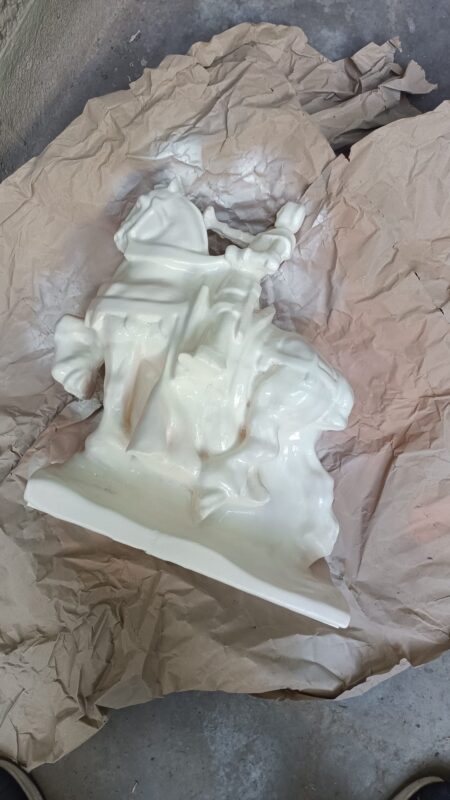

2 – LA STAMPA 3D

Il modello 3D ottenuto è stato stampato in stereolitografia con l’utilizzo di una resina traslucida. Una volta indurita, è stata successivamente carteggiata, trattata e pitturata in modo tale da essere il più fedeltà all’originale, nella sua forma e colore.